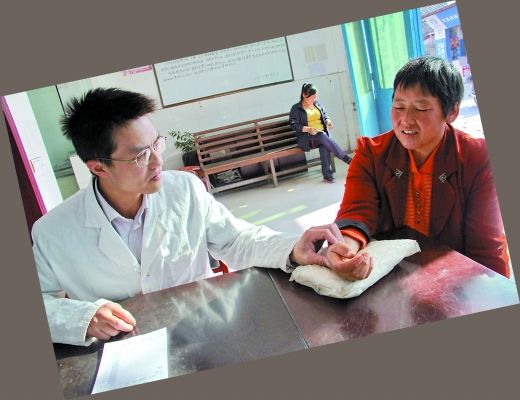

25日,乡村医生刘益彬为患者看病。记者 张梁 摄独臂医生刘益彬

我不想让村民重复自己的悲剧前天下午3点,永荣镇子庄村卫生室里,有村民陆陆续续来就诊,邱大妈就是其中一个。医生刘益彬微笑相迎,右手弯曲着紧贴左胸,一瘸一拐地走到邱大妈身边,为她接诊。

邱大妈是来输液的。刘益彬扶她上床,拉好棉被;然后从塑料袋中取出输液器具,插入配好药的输液瓶,挂在架子上;接着帮她捆扎止血带,轻拍细揉手臂,粘胶带、棉签消毒、一针扎进血管……整***作对于正常医生而言,很普通,但刘益彬要完成这***作,只能依靠左手。于是,邱大妈和村里的4000多位村民,都亲切地称他“独臂医生”。

延误诊断治疗落下残疾

“独臂医生”的故事,得从刘益彬6岁时讲起。

1981年,刘益彬出生在永荣镇子庄村一个贫困农村家庭。在他6岁以前,刘益彬和其他孩子没有什么区别,直到1987年的某一天,刘益彬42℃高烧。

父母把他送到当地村医就诊,上午打针吃药,下午有所好转。本以为是一场再普通不过的高烧,但让一家人没想到的是,孩子第二天又高烧起来,父母又将他送到村医那里。

打针吃药,有所好转,又高烧,又送诊,反复循环半个月。在送往当地一家医院救治无果后,刘益彬父母赶紧将孩子送到重医儿童医院。医院一教授诊断发现,刘益彬患的是脑膜炎。由于治疗时间被耽误,虽保住了刘益彬性命,但病情已经造成他运动神经障碍。

立志成为一名乡村医生

“最坏的情况是一辈子躺床上,最好的情况是肢体残疾。”医院教授的回答,让刘益彬父母伤痛欲绝的同时,也看到了一丝希望。

自那以后,刘益彬几乎是在药罐子的陪伴下长大。他一边靠药物缓解病情,一边不断地进行恢复训练。慢慢地,他能够借助木棒行走,用左手写字。

“父母文化水平不高,但他们明白一个道理:知识改变命运。”刘益彬回忆起父母曾对自己说的话,“就算砸锅卖铁,也要供你读书!”

异于常人的经历,加上父母的鼓励,刘益彬比其他同龄人要成熟得多。13岁那年,刘益彬上初中,他立志要成为一名医生,原因很简单:弄清楚自己为什么患脑膜炎?“我不想让别人重复我的悲剧。”刘益彬说。

刘益彬认为,如果当时农村的医疗条件好一点,自己就有可能不被延误治疗。于是,他坚定了成为一名乡村医生的决心。

拿自己身体练习扎针

1998年,刘益彬考进江津特殊教育职业学院,专业是中西医。3年后,刘益彬一毕业就直奔老家永荣镇,当起了乡村医生。

在当时,村民更加信任老医生。刘益彬初当乡村医生时,“生意”并不好,几天才接到一个病人。但刘益彬坚信,他学到的先进医术,能够得到认可,于是他一边加大宣传,一边苦练医术。

但问题接踵而至。“针管的设计,都是适用于右手的型号。”对于右手残疾的刘益彬来说,这几乎是“致命打击”。找不到合适的型号,刘益彬只得用左手练习扎针。

于是,刘益彬用左手拿着针管,扎自己的右手。从手背到手腕,他几乎扎了个遍,如果出现手肿,就换成右脚。“我也不晓得扎了好多次。”刘益彬说。

一天,母亲看到刘益彬手脚被扎得发肿发黑,上前抱住他:“我的儿啊,不学了,不要受这个罪了!”母子两人抱成一团,痛哭起来。刘益彬安慰母亲说:“没事,我习惯了,一点都不痛。”最终,母亲没有拗过儿子。

经过3个月的反复练习,刘益彬成功了。如今,他左手扎针成功率达到95%以上,为小孩扎针也没问题。不仅如此,在2009年,刘益彬花了2年时间到永川卫校进修西医,丰富医术。

用本子记录全村人身体情况

当乡村医生,不只是待在卫生室接诊,更多的是要***。刘益彬凭着一个药箱、一双雨靴,走遍了永荣镇的大小山头。

2004年的一个晚上,堰坝口村的周树久突发脑溢血。得到消息,刘益彬冒着大雨,背起药箱就出门。堰坝口村位于半山,刘益彬只能靠左手拉着路边野草艰难爬行。

由于路滑,没抓稳,刘益彬从山边摔了下来。这时,刘益彬更加慌张,他害怕耽误病人的治疗时间,于是爬起来继续前行,及时赶到病人家中,成功抢救患者。

类似的情况,10多年来,刘益彬已记不清多少次了。他有个小本子,上面记录着全村村民的身体状况。村民黄财洪说,刘益彬医生待人诚恳,一心只为大家着想。

为了感谢刘益彬,村民们常送他些鸡蛋、白糖,或是请他到家中吃饭,但刘益彬基本都会拒绝。“看病救人,本来就是医生的职责。”刘益彬说。

一辈子坚守农村不离开

虽然刘益彬的身体落下残疾,但挡不住幸福的脚步。今年31岁的刘益彬,女儿3岁了。

但对于家人,刘益彬感到愧疚。他妻子在乐和乐都上班,女儿由爷爷婆婆养育,一家人聚少离多,但妻子对刘益彬充满理解和支持。“我晓得,他有他的理想。”妻子说。

刘益彬的理想,就是让村民避免自己的悲剧。上半年,永荣镇卫生院加派了23岁小伙石七龙到村卫生室,以前一个人的卫生室顿时热闹起来。最近,两人开始走家串户,宣传起慢性病防控知识。

坚守农村,独臂医生刘益彬12年如一日,正如他手机来电铃声歌曲唱的那样:“东方太阳升呀升得高,中国人都为你自豪。我唯一的骄傲,我唯一的依靠,那是你温暖的怀抱。”

重庆晨报永川读本记者 罗洋

京公网安备 11010202007241号

京公网安备 11010202007241号